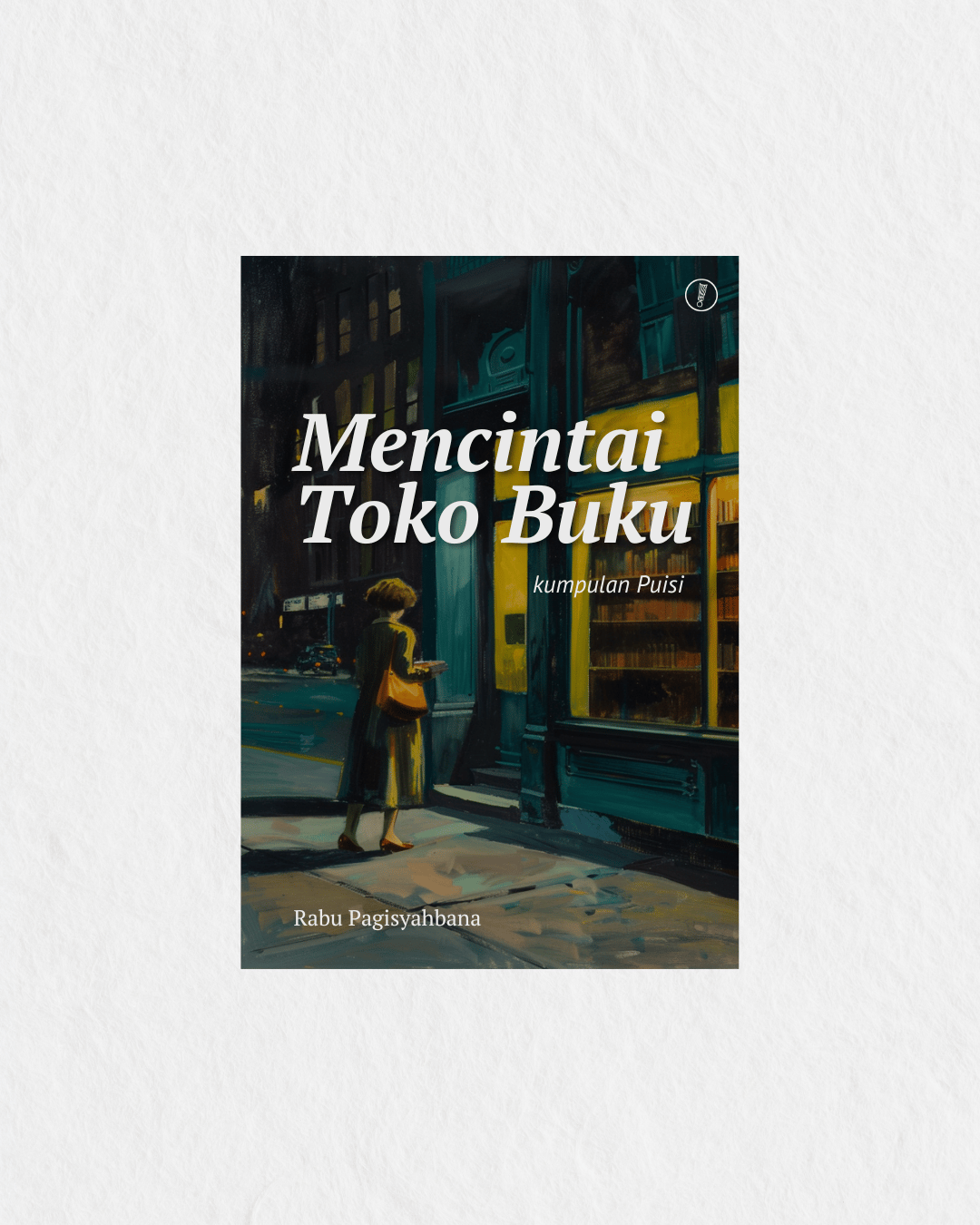

Mencintai Toko Buku

Blog post description.

BOOKS

Judul: Mencintai Toko Buku

Rabu Pagisyahbana

Editor: Mathorian Nutfa Kautsar

Ilustrasi Sampul: Sekar Bestari

Penata Letak: HarizG

Cetakan pertama, Januari 2024

ISBN -

112 halaman | 13 x 19 cm

Harga: 75.000

Mencintai Toko Buku

oleh: Najwa Shihab

Urusan kita tak pernah tuntas dengan toko buku.

Lain dari, katakanlah, restoran. Kita bisa datang, pesan, makan, kenyang, bayar, dan pulang—atau

foto-foto dulu sebagai kenang-kenangan. Segalanya lunas saat meninggalkan.

Dengan toko buku, urusan acap kali berbuntut panjang. Kita akan pulang bergelayut rasa penasaran untuk segera merobek sampul, melihat isi buku yang kita beli. Bila sebelumnya sudah sempat baca sedikit,

kita malah terhantui sisa kelanjutannya. Kian gawat-

nya andai malah memutuskan tidak membeli. Dan bukankah selalu ada buku yang sengaja kita sisakan tak dibeli—berharap jadi alasan biar lekas menamatkan dulu yang sudah dibeli?

Apesnya, toko buku tak punya niatan menyudahi ini. Setiap kunjungan ke toko yang sama, selalu ada buku-buku baru. Mereka tidak pernah menawarkan menu yang sama. Tidak rela kehabisan cerita. Mereka membiarkan kita pergi menenteng sepotong cerita,

hanya sebagai kail untuk menyeret kita kembali dan

menagih potongan cerita baru, demikian seterusnya.

Lalu, betapa curangnya kita? Toko buku jadi tempat mengakali aturan main kehidupan. Lewat buku-buku, kita menempuh banyak-banyak peristiwa, pengalaman, yang tak mungkin ditampung satu siklus nyawa manusia. Toko buku seperti lorong waktu. Serupa

pintu ke mana saja. Kita bisa menjadi siapa dan apa saja. Tempat menjumpai beragam perasaan.

Beraneka jenis perih, berseluk beluk kebungahan. Bak mewawancarai banyak orang tanpa mengharuskan kita melemparkan pertanyaan, karena narasumber sudah berlabun-labun memadati sela-sela pikiran dan perasaan kita dengan sendirinya.

Setiap buku memiliki suara. Beberapa berbisik, me-ngayun-ayunkan imajinasi, sementara yang lain

berteriak lantang, menuntut perhatian penuh. Ada suara yang merayu kita lari dari realitas. Ada suara yang menuntun kita mencari realitas.

Kelewat mudah tenggelam di toko buku. Dalam timbunan cerita, dalam timbunan emosi dan wawasan, dalam ribuan jendela dan kemungkinan. Lalu kita mencoba berkecipak di permukaannya dibantu uluran

kesadaran bahwa masih banyak antrian buku yang harus dibaca. Waktu kita tidak pernah cukup

untuk merampungkan antrian itu—tapi tak mengha-

langi kita tetap datang ke toko buku, menambah

persoalan.

Dan kita masih selalu merasa mujur menemukan toko buku—labuhan langka di banyak daerah yang kita singgahi. Kita kenal perasaan lega itu: masih ada toko buku.

Iya, begitu berlimpah cara menceritakan toko buku. Walaupun, bagi sebagian orang, toko buku ya hanya toko buku. Sebuah tempat bertransaksi, tidak lebih romantis dari apotek atau warung sembako. Apalagi ketika kita sadar betul kebanyakan orang lebih bergantung pada obat batuk dan gula pasir dibandingkan pada sekawanan puisi.

Tidak semua orang memandangi toko buku dengan binar-binar mata.

Rabu Pagisyahbana, untungnya, mencintai toko buku. Sama seperti ia mencintai kamar mandi—menghasilkan kumpulan puisi sebelumnya yang sudah saya baca khidmat.

Karena ia penyair, mudah menduga buku dan ekosistem literasi lengket dengannya. Tapi di buku ini, puisi-puisinya bicara dalam berwarna-warni perspektif dan relasi. Antara buku dan dunia pembaca, antara buku dan dunia penerbitan, antara buku dan dunia

kepenulisan, dan persangkutan antara buku dan “warung’’-nya.

Rabu membebaskan toko buku dari sebatas tempat beronggoknya buku-buku. Kumpulan puisi ini menggeledah pertemuan yang terjadi di antara buku dan hal-hal yang berkenaan dengan buku, juga fenomena yang terjadi di dalam hubungan tersebut. Apa yang tetap dan tidak akan pernah berubah dari buku, dan juga perubahan atau pergeseran apa yang tengah dan sudah terjadi kini.

Pilarnya tentu kemampuan observasi sang penyair. Namun, subjektivitas, kegelisahan (dan ketabahan), bahkan kepentingannya (dalam konteks relasi penyair dan toko buku yang menghidupi kiprahnya) ikut andil dalam menegak-lenturkan setiap narasi dan untaian imaji yang dibahasakannya di sini.

Dari sana, muncul cerita-cerita, yang tidak hanya

gula-gula. Karena sebagai komponen industri, toko buku juga mata rantai yang membentang dari peristiwa paling romantis dan spiritual hingga yang paling banal: pembajakan, kapitalisme, royalti tak terbayar, buku gagal terjual, hingga buku kas negara.

Bagi puisi-puisi ini, toko buku bukan hanya kebun bunga bagi penyair dan penulis, tapi juga bagi mereka yang mencermati dan mencintai.

Hatimu melangkah dengan perlahan / memeriksa isi rak buku satu per satu / seraya mencari jejak petunjuk / di manakah belahan jiwa sembunyi / antara barisan punggung, judul, dan / wajah buku itu;

Yang sudah-sudah,

kita mendatangi toko buku untuk mencintai puisi

Yang tak kalah indah,

kita mendatangi puisi untuk mencintai toko buku.